У истоков краеведения в Иванове

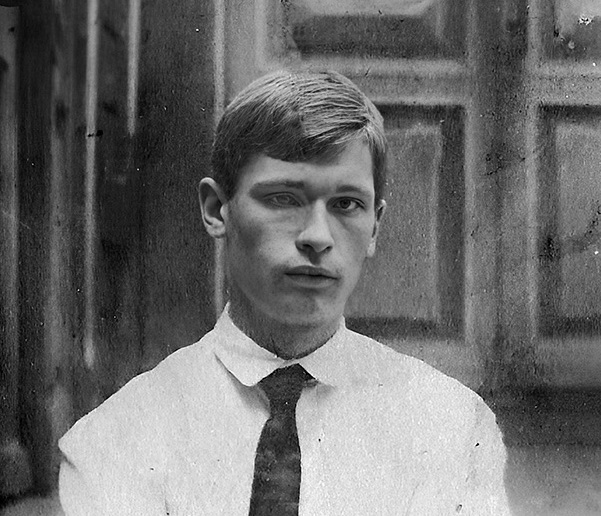

К 120-летию со дня рождения краеведа Юрия Глебова

Благодаря таким ученым, как Василий Татищев, Николай Карамзин, Сергей Соловьёв, мы знаем историю России. Большой вклад в изучение прошлого Ивановской области в свое время внесли краеведы-историки: Павел Экземплярский, Виктор Бяковский, Леонид Шлычков, Юрий Глебов. Последнему из них скоро исполнится 120 лет со дня рождения.

Отец умер в ссылке

Будущий известный краевед нашего города Юрий Глебов родился 10 июня 1904 года в Иваново-Вознесенске в семье строительного подрядчика. Окончив реальное училище, он планировал вслед за старшим братом продолжить обучение в ИВПИ. Но в ходе проверки качественного состава студентов брата отчислили в соответствии с постановлением Совнаркома как "социально-чуждый элемент".

В таких условиях Глебову удалось избрать путь по сердцу: свой трудовой стаж он начал в 1921 году в театральной студии при иваново-вознесенском театре. После стал сотрудничать с "Рабочим краем": публиковал бытовые зарисовки, критические заметки, рецензии на кинокартины, спектакли и книжные новинки.

В 1926-м Юрий Фёдорович женился на дочери сапожника. Зоя Владимировна до замужества была актрисой драматических театров Кинешмы и Плёса, а после стала домохозяйкой. У них родились три сына, и от всех своих детей они дождались внуков. Вместе прожили долгую жизнь и умерли почти в один месяц.

В 1930 году отец, Фёдор Глебов, был осужден по делу о контрреволюционной церковно-монархической организации, сослан в Алтайский край, где на следующий год умер. А мать лишили права проживания в Иванове на три года. Оба были реабилитированы только в 1991 году.

С 1932-го Юрий Глебов стал работать в плановой комиссии: от экономиста дослужился до заместителя председателя Ивгорплана. В общей сложности проработал там 35 лет и активно занимался краеведением.

Вместо истории театров опубликовали книгу об урожаях

Его бурная патриотическая и краеведческая деятельность началась после победы в Великой Отечественной войне. Юрий Глебов уже тогда смотрел на родной город как бы нашими глазами. Подтверждение тому мы находим в его публикации в "Рабочем крае" "Заглянем в будущее своего города": "Большие размеры примет жилищное строительство. В центре города, в зоне так называемой первоочередной застройки, воздвигнут большие многоэтажные дома красивой архитектуры. Река Уводь будет украшением города. Русло ее станет прямым и широким на участке от Туляковского до Соковского моста. Недалеко то время, когда мы самоотверженным трудом превратим свой город в один из крупнейших и красивейших промышленных центров нашей великой Родины".

С 1946 года краевед стал заниматься лекционной пропагандой. Читал на темы: история Иванова, революционное прошлое города, Михаил Фрунзе и ивановские текстильщики. Разработал подробную библиографию газеты "Рабочий край" за первые 24 года ее выпуска.

В 1950-х вместе с актером театра музкомедии Германом Савельевым занимался историей театра. Они подготовили рукопись книги "Из истории театра в Иванове" объемом около 350 машинописных страниц. Савельеву принадлежали разделы о демидовском театре и музкомедии. Издательство приняло рукопись к публикации, но она не была издана – бумагу, предназначавшуюся на эту книгу, направили на выпуск сельскохозяйственной литературы.

Отстаивал дом, где жил Фурманов

Хорошим показателем краеведческой деятельности Юрия Глебова служат цифры. Так, за 1959 год он прочитал 133 лекции, провел 30 экскурсий, а всего организовал более 1800 лекций и экскурсий (это помимо основной работы).

А еще Глебов посещал театры, когда там давали утренние спектакли. Его рецензии по слогу и меткости наблюдений выдавали истинного театрала. Юношеская любовь к театру так и осталась с ним на всю жизнь.

В 1967-м за участие в создании сценария документального фильма "Иваново – родина первых Советов" краеведу присвоили звание лауреата областной премии имени Фурманова. Был награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Можно отметить и его работу в Обществе охраны памятников истории и культуры. В 1975 году исполком областного Совета решил снять статус "памятник истории" с двадцати зданий. Среди них – бывшие клуб приказчиков (с подъезда которого выступал революционер Фёдор Афанасьев), набойный корпус, тюрьма-арестантская, дом, где жил Фурманов в 1917 году...

О своей попытке препятствовать сносу памятников Юрий Глебов писал: "Я пытался протестовать, но меня вызвали к секретарю обкома КПСС Фомичёву и прочитали большую нотацию, сказав, что времена меняются и то, что вчера нужно было хранить, теперь стало ненужным". С горечью краевед делится в личной переписке с журналистом-историком Михаилом Жоховым: "Скоро вместо настоящих исторических памятников в Иванове останутся рукотворные, вроде двух босоногих товарищей, что стоят на площади Революции".

ШТРИХ. Несмотря на высокие заслуги, материальное положение Глебова было сложным. В виде исключения в 1960-е годы ему назначили персональную пенсию местного значения в 69 рублей. Это было хорошим подспорьем, так как его жена пенсию не получала. Жилищные условия тоже были сложными: он проживал в двухкомнатной квартире с женой, внуком и снохой. А библиотека и краеведческие материалы требовали места. Исследователь несколько раз писал в исполком заявления о расширении жилплощади, но безрезультатно.

Вел переписку с племянницей Авенира Ноздрина

За годы жизни Юрия Глебова из-под его пера вышло немало книг. Например, в "Именах улиц города Иваново" (коллектив авторов) он написал статью о развитии городской территории, а также исторические и биографические справки о каждой из улиц. Краевед собирался участвовать в постановке народного театра в Доме культуры, готовя роль в спектакле "На всякого мудреца довольно простоты", но в начале 1977 года режиссер Борис Бруштейн по болезни отказался от задумки. Репертуар сменили на "Родственников", где подходящей роли для Глебова уже не нашлось.

В качестве общественной работы краевед писал тексты буклетов "Революционный комплекс на берегу р. Талки" и "Памятник Афанасьеву" к финалу VIII Всесоюзного похода по местам революционной и боевой славы советского народа. В 1977 году, ведя переписку с племянницей Авенира Ноздрина Еленой Колоколовой, получил от нее письма председателя Иваново-Вознесенского совета рабочих депутатов. Подготовив справку о лицах, упоминавшихся в письмах, сдал их в областной краеведческий музей.

Последний труд, написанный Юрием Фёдоровичом лично, – буклет "Памятники революционной славы г. Иваново 1905–1907 гг." – был издан Обществом охраны памятников.

Просил не называть Иваново-Вознесенск заштатным городом

Глебов был патриотом своего города. В письме к Антонине Куликовой (дочери большевика-подпольщика Семёна Воронина, в память о котором названа улица в Иванове) читаем: "Вы называете Иваново-Вознесенск заштатным городом. Официально город назывался безуездным. Его можно назвать бесправным, грязным, униженным, но отнюдь не заштатным. Я очень прошу вас в своих рассказах об Иваново не употреблять этого термина".

Многие здания и места родного города были близки ему не только как памятники истории, но и как память о его роде: отце, который немало построил (например, дом Дюрингера), о его дедушке и бабушке, похороненных на Георгиевской площади (ныне площадь Революции). Также его близкий родственник и друг принимал участие в строительстве Дворца искусств и Меланжевого комбината.

Текст для последнего путеводителя печатал почти вслепую

Делом всей его жизни были исследования по истории Иванова: газеты печатали его статьи и заметки на краеведческие темы, вышло более полутора десятков книг, написанных им лично или в соавторстве.

Публикация в газетах в 1970-е годы была непростым делом. В личных письмах проскальзывают сетования: "У меня лично в "Рабочем крае" лежит сравнительно небольшая статья об истории Рабфаковской улицы с сентября прошлого года (шел январь 1978-го). Ее обещают напечатать, но когда – неизвестно. А "Ленинец" публикует статьи о революционерах от случая к случаю". "Ленинец" стал тоже сухой газетой. Я не знаю, каким чудом удалось мне поместить в нем в 1977 году материалы по истории театра Иванова в восьми номерах".

После выхода статей о театре в переписке Юрий Глебов с энтузиазмом делится воспоминаниями, как будто это было недавно: "Ты ведь тоже был зрителем Певцовского сезона 1921 года. Я с большим удовольствием вспоминаю эти спектакли и, особенно, "Тота" и "Соломенную шляпку". Теперь таких спектаклей в Иваново не увидишь!" (из письма 1977 года к актеру Александру Энгельгардту). "Однако статьи сокращали. Так, первую, "У истоков", – наполовину и убрали иллюстрации, а во второй статье – сведения о Гарденине, Голубеве и некоторых других актерах".

К концу жизни у Глебова стало слабеть зрение. Про последнее издание "Иваново. Путеводитель" (1981, в соавторстве с Тимофеем Лешуковым), которое уже вышло после его смерти, он писал: "Свой раздел о памятниках города и памятных улицах я писал с трудом. Прямо на машинке, минуя рукопись, потому что я теперь не разбираю написанное мной от руки, а потом знакомая учительница исправляла навранные буквы. Глаза слабеют от месяца к месяцу, и теперь я почти не мог воспользоваться моими прежними записями, а у меня накопилось около 200 общих тетрадей… У меня много луп, и они не помогают".

Умер Юрий Фёдорович в престольный праздник своего города – 4 ноября 1979 года.

Весь жизненный путь Юрия Глебова можно охарактеризовать как путь подвижника краеведения. Многие его книги и сейчас не потеряли значения и полезны для изучения истории Иванова.