Артиллерия Великой армии Наполеона: тактика артиллерийского боя

В наполеоновское время никаких правил применения артиллерии на поле боя не существовало. Всё зависело от личных вкусов командующего: пехотного или кавалерийского генерала и от того, ценил ли он значение артиллерийского огня или считал артиллерию лишней обузой на марше его отрядов.

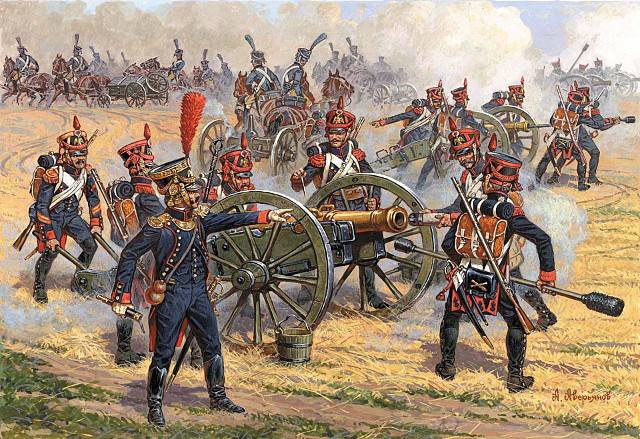

Французская пешая артиллерия 1810–1812 гг. Картина Александра Аверьянова. 1-й номер уже прочистил ствол пушки мокрым банником. 2-й номер заряжает пушку; в наполеоновское время не было нужды засыпать в ствол порох шуфлой – повсеместно распространены уже были картузные заряды. 1-й номер уже готов дослать заряд в ствол прибойником. 4-й номер тем временем затыкает протравочное отверстие пальцем, одетым в перчатку; как только заряд окажется в стволе пушки, 4-й номер уберет палец и вставит в отверстие протравник, которым позже проколет картуз. Тем временем 4-й номер наводит орудие по вертикали, давая команды правильным по наводке по горизонтали. 5-й и 6-й номер гандшпигами управляют пушкой у лафета; 7-й и 8-й номер управляют станиной при помощи правил. По команде «огонь» 3-й номер подносит пальник с фитилем к затравке. Собственно говоря, никаких правил применения артиллерии на поле боя не существовало. Всё зависело от личных вкусов командующего пехотного или кавалерийского генерала и от того, ценил ли он значение артиллерийского огня или считал артиллерию лишней обузой на марше его отрядов. Тем не менее большинство командиров хотело иметь в своем распоряжении артиллерию, тем более, если это была конная артиллерия. Бывали и такие, которые сами пытались командовать артиллерийском огнем. Но в большинстве случаев всё-таки приходилось полагаться на опыт нижних чинов артиллерии, которым предоставлялась полная свобода действий. И так как артиллеристам в ранге полковника или генерала не приходилось командовать войсками на поле боя, то одновременно такое положение дел давало отличную возможность отличиться младшим офицерам – капитанам и командирам дивизионов или эскадронов. Зато артиллерия пользовалась большим уважением пехоты. Уже в самом начале революционных войн стало очевидным, что пехотинцы воюют лучше, а их отвага и стойкость только усиливается, когда они знают, что рядом на позициях стоят их собственные орудия. Разбить эти орудия или перебить канониров зачастую означало вселить панику в пехотную массу. Солдаты тогда чувствовали себя беззащитными без огневой поддержки артиллерии. В ходе революционных войн легкие 4-фунтовые пушки следовали за пехотой и распределялись по несколько стволов на полк, а затем на полубригаду. Такие пушки в частности поддерживали французскую пехоту в битве у Пирамид, когда её каре отражали атаки мамелюков. Наполеон Бонапарт приказал расставить пушки по углам каре, добившись таким образом отличного эффекта. Тем не менее Наполеон отказался от этой системы и старался объединять артиллерию в более крупные соединения – по несколько рот. Во время войны с Австрией в 1809 году он заметил, что пехота, набранная из слабо обученных крестьянских рекрутов, практически не проявляла психической стойкости на поле боя. Поэтому после завершения похода он приказал придать каждому пехотному полку по две 6-фунтовые пушки. Иногда полкам придавались и по четыре пушки разных калибров. Это укрепило психическую стойкость пехоты с неплохим эффектом в последних наполеоновских кампаниях. Тогда же, в 1810 году, артиллерия была разделена на линейную, которую распределяли по полкам и дивизиям, и резервную, которая оставалась в распоряжении командиров корпусов или даже самого императора. Эту резервную артиллерию, состоявшую из 12-фунтовых орудий, объединяли в «большие батареи». Гвардейская артиллерия оставалась «гвардейским резервом», то есть вводилась в бой только в случае крайней необходимости, когда решалась судьба битвы, и линейные войска не могли сами добиться успеха. Перед артиллерией ставились различные задачи – уничтожение живой силы противника (пехоты и конницы), уничтожение орудий, полевых и постоянных укреплений, поджог зданий внутри городских стен и распространение паники в тылу вражеской армии. Разнообразие задач предопределяло применение разных типов орудий (пушки, гаубицы и мортиры), их калибров, боеприпасов и принципов стрельбы. Артиллерийские офицеры, как правило, обладали солидным техническим образованием и немалым боевым опытом. Выбирая позиции для своих орудий, они руководствовались рельефом местности, так как этот фактор мог в значительной степени повлиять на исход сражения. Самой лучшей считалась местность плоская с твердым грунтом, желательно с небольшим наклоном в сторону противника. Виды артиллерийского огня Основным видом артиллерийского огня являлся настильный, применяемый именно в плоской местности с твердым грунтом, гарантировавший рикошетирование ядер. Ядро, выпущенное из 6-фунтовой пушки пролетало примерно 400 метров, где в первый раз соприкасалось с землей. Благодаря плоской траектории полета, оно рикошетировало и пролетало следующие 400 метров. Там оно во второй раз соприкасалось с землей и, если грунт и дальше был достаточно плоским и твердым, рикошетирование могло повториться, но уже на дистанции не более 100 метров, после чего ядро катилось по земле, постепенно теряя свою инерцию. Всё время с момента выстрела ядро летело на высоте, не превышавшей двух метров, сметая на своем пути всё живое: будь то пеший или конный. Если ядро попадало в колонну пехотинцев (а солдаты на поле боя проводили долгие часы в таких колоннах), оно было способно убить двоих или троих человек, стоящих друг за другом. Известны случаи, когда одно ядро убивало и калечило (в основном ломая ноги) до 20, а то и до 30 человек. Иначе выглядел выстрел «сквозь металл». Он производился под бóльшим углом возвышения и на бóльшее расстояние, чем при настильном огне. Ядро до первого соприкосновения с землей пролетало примерно 700 метров, после чего оно рикошетировало метров на 300 и там, как правило, врезалось в землю. Траектория полета при этом была выше, чем у настильного огня. И могло случиться так, что ядра пролетали над головами солдат противника. Огонь «сквозь металл» применялся в основном для поражения целей на расстоянии до 1000 метров или на пересеченной местности. Для поражения целей скрытых, например, за стенами, земляными валами или лесом, применялся навесный огонь, требовавший стрельбы под большим углом возвышения. Ядро при этом летело по крутой траектории и, падая на землю, не рикошетировало. Для навесного огня применялись гаубицы и мортиры. Стрельба производилась литыми чугунными ядрами. Они не разрывались, как это принято показывать в голливудской кинопродукции, но тем не менее их действие было страшным. Их кинетическая энергия была настолько высокой, что ядра, даже небольших калибров, были способны пробить насквозь человека или коня. В музее битвы при Ватерлоо я видел две половины кирасы, а вернее то, что от неё осталось после того, как пушечное ядро пробило её насквозь; предпочитаю не думать, что осталось от кавалериста, который её носил... Во многих местностях, где имели место бои, до сих пор можно увидеть чугунные ядра, накрепко застрявшие в кирпичных стенах крепостей, церквей или жилых домов. Часто можно увидеть и трещины, образовавшиеся при ударе. Разновидностью ядер были так называемые брандкугели для поджога легковоспламеняющихся объектов в осажденных городах или обозов противника. Большинство артиллерийских батарей было оснащено перевозными артиллерийскими печами или просто чугунными корзинами, для подогрева ядер. Когда ядра раскалялись до нужной температуры, их вытаскивали из огня щипцами и закладывали в дуло орудия. Выстрел происходил от воспламенения пороха при соприкосновении с раскаленным ядром. Сохранились свидетельства, что такой брандкугель можно было несколько раз опустить в воду, и тем не менее они сохраняли свои воспламеняющие свойства. Брандкугели представляли особую опасность, если они застревали в деревянных покрытиях крыш церквей, дворцов или высоких жилых домов. Осажденные всегда выставляли дозорных, в чьи обязанности входило наблюдать, где падают брандкугели, и сбрасывать их на землю, где их можно было засыпать песком или обложить мокрыми тряпками. Для стрельбы по коннице применялись особые снаряды в виде двух ядер или двух половинок ядра соединенных цепью. Такие снаряды, катясь по ровному, твердому грунту, ломали ноги лошадям; естественно, они были опасны и для пехоты. Для стрельбы по живой силе противника на расстоянии до 300–500 метров применялась картечь. Это были картонные коробки (давшие название этому виду боеприпасов), наполненные свинцовыми шариками или кусочками металла. Пространство между металлом было заполнено порохом. При выстреле картечь вылетала на высоту нескольких метров и там взрывалась, осыпая пехотинцев своей начинкой. Картечь, как правило, не убивала солдат наповал, но наносила тяжелые раны. В европейских музеях можно увидеть много кирас того времени с многочисленными вмятинами и царапинами, оставленными картечью. В 1784 году английский лейтенант Генри Шрапнель (1761–1842) усовершенствовал картечь. Новый вид снаряда получил от его фамилии название шрапнели. Суть его изобретения в том, что картечь поместили в жестяную коробку, снабдив её дистанционной трубкой. Впервые Шрапнель применил свои снаряды в 1804 году во время боев в Голландской Гвиане. В Европе англичане применили шрапнель лишь в 1810 году в боях при Бусаку в Испании и пять лет спустя под Ватерлоо. Уже в 1808 году Наполеону предлагали принять этот новый вид снарядов на вооружение французской артиллерии, но император отклонил предложения «за ненадобностью». Другим английским изобретением были так называемые конгривские ракеты, названные так по фамилии Уильяма Конгрива (1772–1828). Эти довольно примитивные ракеты, были разновидностью бенгальских огней. Англичане применили их впервые в морских боях в 1806 году под Булонью и в 1807 году под Копенгагеном, где они сожгли датский флот. В британских сухопутных войсках две роты ракетчиков были сформированы уже в 1805 году. Но на поле боя они появились лишь к концу наполеоновских войн: в 1813 году под Лейпцигом, в 1814 году в южной Франции и в 1815 году под Ватерлоо. Французский офицер по фамилии Бельэр, который стал свидетелем применения англичанами конгривских ракет при осаде крепости Серингапатам, настойчиво предлагал Наполеону принять это изобретение на вооружение французской армии. Наполеон и на этот раз отказался от нововведений, хотя опыты с ракетами все-таки проводились в 1810 году в Венсенне, Севилье, Тулузе и Гамбурге. Служба Служба в артиллерии была и трудной, и опасной. Прежде всего, она требовала огромной физической силы, причем во всех орудийных маневрах. Орудия были очень тяжелыми, одни стволы могли весить и по полторы тонны, а масса лафетов доходила и до двух тонн. В малые орудия приходилось запрягать по 4 лошади, а в большие – по 8, а то и по 10 лошадей. На поле боя лошади нередко погибали от попаданий ядер или разрывов картечи, или гранат. Не всегда можно было их заменить лошадьми, выпряженными из зарядных ящиков или обозов. В условиях тех времен, когда дороги лишены были твердого покрытия, даже марш артиллерии представлял существенную проблему, особенно весной или осенью. В легенду Великой армии вошла кампания 1806–1807 гг. в Польше, где орудия и повозки тонули в грязи по самые оси. Съезжая с дороги на огневые позиции, особенно на раскисшем от слякоти грунте, артиллеристы должны были напрягать все силы, а то и звать на помощь проходящих мимо пехотинцев, чтобы развернуть орудия. По мнению Наполеона, орудия европейских армий были слишком тяжелыми для условий маневренной войны. Исключением были лишь легкие 3-фунтовые пушки конной артиллерии, пользующиеся признанием большинства командиров. Но были и такие командиры, которые этих пушек не хотели, потому что результаты их огня не оправдывали ожиданий, а грохот этих орудий – как они утверждали – был слишком слабым и не вселял страха в солдат противника. Но французские орудия не были исключением в европейской практике. Они не позволяли рассчитывать на быстрое обслуживание. Особенно трудным был маневр соединения станины лафета орудия с передком, в который были запряжены лошади. От этого соединения – его требовалось выполнить в кратчайшее время – могла зависеть сама жизнь канониров, особенно если они находились под обстрелом, и надо было покинуть уязвимую позицию. Если надо было передвинуть орудия на несколько десятков или сот метров в плоской местности, орудия не соединялись с передками, а применялись так называемые пролонжи, то есть канаты длиной в 20 метров, которые складывали вдвое или даже вчетверо и наматывали на оси орудий. Часть канониров тянула пролонжи, а остальные поднимали станину лафета и толкали орудие вперед. И вот таким образом, требовавшим огромных физических усилий, орудие перекатывалось на новую позицию. Много проблем вызывала починка колес. Теоретически колеса орудий делались из древесины, выдержанной 30 лет. Но уже к 1808 году запасы такой древесины во Франции иссякли. И приходилось пользоваться древесиной худшего качества. Как следствие – колеса орудий ломались на марше, и артиллерийским кузнецам постоянно приходилось чинить их кусками древесины или металла. Если они не успевали сделать этого при отступлении – орудия приходилось оставлять противнику. Служба в артиллерии требовала не только физической силы, но и психической стойкости. Противники французов, австрийцы и пруссаки, русские и англичане, зная, какую опасность представляли для них французские батареи, старались подавить их в самом начале боя. Лишь только французские батареи попадали в пределы досягаемости неприятельского огня, как тут же начинался их обстрел литыми чугунными ядрами, которые могли разбить лафеты или их колеса и сбросить орудия с лафетов. Под таким обстрелом гибло много канониров. Очень большую долю артиллерийских солдат и офицеров – не только в армии Наполеона, но и во всех современных ему армиях – составляли люди, буквально искромсанные этими убийственными шарами, размерами от большого яблока до баскетбольного мяча. Относительные счастливчики отделывались переломами ног, которые часто приходилось ампутировать. Ампутации означали конец военной карьеры и незавидную жизнь инвалида на гражданке, в лучшем случае – тыловую службу. Канониры в боевом пылу могли не обращать внимания на пролетающие мимо ядра. Но гораздо хуже приходилось ездовым, готовым в любой момент запрягать орудия и перекатывать их на новую позицию. По уставу им полагалось сидеть спиною к полю боя. Таким образом, они только слышали свист ядер. А каждое из них, казалось бы, летело именно в то место, где ездовые держали коней. В передках помещались ящики с зарядами, но это был небольшой запас, достаточный для нескольких минут интенсивного огня. Чтобы не было перебоев с боеприпасами, при батареях стояли зарядные ящики из расчета, по крайней мере, два на каждое орудие. Они представляли дополнительную опасность расчетам орудий, потому что достаточно было попадания одного брандкугеля или одной гранаты в ящик, наполненный порохом, и вся батарея взлетала на воздух. Это особенно часто случалось при осадах городов, когда батареи занимали постоянные огневые позиции, и осажденные со временем могли к ним пристреляться. Постольку поскольку в те времена орудия могли вести прицельный огонь только на небольшие расстояния, а орудия системы Грибоваля к тому же не имели возможности стрелять над головами собственных солдат, их приходилось расставлять так, чтобы между орудиями и противником не было собственных войск. Поэтому артиллеристы были постоянно подвержены огню вражеской пехоты (уже с расстояния в 400 метров), и всегда существовала опасность потери орудий. Для лучшего эффекта артиллерийского огня некоторые командиры подкатывали свои орудия на расстояние до 200 или даже 100 метров от линии вражеской пехоты. Рекорд в этом смысле принадлежит некому майору Дюшампу из конногвардейской артиллерии, который в битве у Ватерлоо вел огонь по английским позициям с расстояния в 25 метров. Достаточно было нескольких выстрелов, чтобы артиллерийские батареи скрылись в густом облаке черного порохового дыма, из-за которого не видно было, что происходит на поле боя. В клубах дыма артиллеристы вели огонь вслепую, руководствуясь слухом или приказами вышестоящих начальников. Подготовка орудия к выстрелу длилась примерно минуту. Этого времени было достаточно, чтобы вражеская конница преодолела расстояние в 200 или 300 метров. И поэтому от быстроты действий канониров зависела их жизнь. Если орудия не были заряжены с максимальной скоростью, а кавалерия противника перешла тем временем в атаку, судьба канониров была практически решена. Французские артиллеристы были вооружены ружьями образца 1777 года, а иногда кавалерийскими карабинами – более короткими, и тем самым не мешающими так сильно в обслуживании орудий. Кроме того, у артиллеристов имелись тесаки, которые, однако, использовались больше, как инструменты, чем оружие. Французские пешие артиллеристы одеты были в традиционную темно-синюю форму с красным прибором, а конные артиллеристы в темно-зеленые мундиры. Последние, позаимствовавшие многое от мундиров гусар, считались одними из самых красивых в наполеоновской армии. Нововведения Во времена Великой французской революции и Первой империи французская артиллерия пережила много нововведений. Одним из них была конная артиллерия, к тому времени уже имевшаяся в России и Соединенных Штатах Америки. Проект формирования конной артиллерии был предложен генералом Жильбером Жозефом Лафайеттом в 1791 году, а значит – под влиянием опыта войны за независимость США. Лафайет, в частности, подчеркнул, что конная артиллерия, вооруженная легкими пушками, лучше годилась для совместных действий с кавалерией, чем пешая артиллерия, которая сковывала подвижность кавалерийских соединений. Со временем во французской армии было сформировано 6 полков конной артиллерии, в 1810 году к ним прибавился седьмой, сформированный в Голландии. С 15 апреля 1806 года также существовал конногвардейский артиллерийский полк. В состав артиллерийского полка входило шесть артиллерийских рот и рота техобслуживания. В 1813 году первым трем полкам были приданы седьмые роты. В каждой роте служило по 25 артиллеристов первого класса, второго класса и рекрутов; вместе с офицерами и сержантами рота насчитывала 97 человек. Другим нововведением стало установление декретом Бонапарта от 3 января 1800 года артиллерийских обозов. До тех пор в пешей и конной артиллерии только канониры были солдатами, тогда как ездовые, везущие боеприпасы, а порой и сами орудия, были гражданскими. В то время имелись целые частные предприятия, занимающиеся «доставкой пушек на позиции». Но когда уже пушки были расставлены на огневых позициях, такие ездовые, не чувствуя себя в достаточной мере ни солдатами, ни героями, просто уезжали подальше от театра боевых действий, бросая орудия на произвол судьбы. Как следствие, орудия попадали в руки неприятеля потому, что в критические моменты боя под рукой не было лошадей, которые могли бы их вывезти с опасного участка. При Наполеоне обозы стали частью дисциплинированной солдатской массы, обязанной под страхом смертной казни драться с врагом. Благодаря такой организации заметно снизилось количество орудий, попавших в руки врага, а одновременно было налажено бесперебойное снабжение армии боеприпасами. Первоначально было сформировано 8 батальонов обозов, по 6 рот в каждом. Постепенно их количество росло и достигло 14-и, причем во время войны формировались запасные батальоны «бис», так что фактически Великая армия насчитывала 27 обозных батальонов (батальон под номером 14-бис не был сформирован). Наконец, когда речь идет о нововведениях, стоит упомянуть об идее Наполеона сводить артиллерийские орудия в так называемые «большие батареи», что позволяло ему сосредоточить артиллерийский огонь на решающем участке битвы. Такие «большие батареи» впервые появились под Маренго, Прейсиш-Эйлау и Фридландом, а потом во всех крупных сражениях. Первоначально они насчитывали по 20–40 орудий, у Ваграма их уже было 100, а при Бородино – 120. В 1805–1807 гг., когда «большие батареи» действительно были новшеством, они давали Наполеону существенный перевес над противником. Потом, начиная с 1809 года, его противники тоже стали применять тактику «больших батарей» и свели этот перевес на нет. Тогда имели место (например, в Бородинской битве) ураганные артиллерийские поединки, в которых, однако, несмотря на кровавые жертвы, французам не удавалось нанести противнику решающее поражение. J. C. Quennevat. Les vrais soldats de Napoléon. Sequoia-Elsevier, 1968. J. Tulard, editor. Dictionnaire Napoléon. Fayard, 1989. B. Cazelles, Artillerie. M. Head. French Napoleonic Artillery. Almark Publishing Co. Ltd., 1970. Ph. Haythornthwaite. Weapons and Equipment of the Napoleonic Wars. Cassell, 1999. J. Boudet, editor. Histoire universelle des armées., volume 3: Les temps modernes. 1700/1914. De Pierre le Grand a Moltke. Soldats du fusil et du canon. Laffont, 1966. T. Wise. Artillery Equipments of the Naoleonic Wars. Bloomsbury USA, 1979. Окончание следует...